「子供をバイリンガルに育てたいけれど海外在住でないと無理なの?」

「バイリンガル育児にはデメリットもあるって本当?」

子供をバイリンガルに育てたいとは思うものの、実際にどういう点に気をつければ良いのかよくわからない。そういった方は多いのではないでしょうか。

両親の母語や居住地、将来の展望などによってもバイリンガル教育のアプローチは変わってくるので、自分と同じ境遇・目的意識をもった人と出会いにくい、というのもあるかもしれませんね。

ちなみに私は一時期、家族で4年ほどイギリスで暮らしており、娘(当時2歳から6歳の年齢)をバイリンガル環境で育てました。

娘には外では英語、家では日本語で話すように言いきかせていました。

当時はまさに手探り状態で、「これは良くなかったな」と今思い返すと苦笑いしてしまうような失敗談もたくさんあります。

日本に帰国した今も、娘の英語力をめぐっては試行錯誤の繰り返しです。

この記事では、私や周囲の人が実際に行ってきたバイリンガル子育ての実態を交えながら、どのようにバイリンガルを育てていくのか、その教育方法やコツをご紹介していきます。

大変なことも多いですが、親も子も楽しむことがなによりも大切です。ぜひご一緒にバイリンガル育児を楽しんでいきましょう。

- 執筆者:Lin

-

小4までアメリカの現地校に通い、帰国後は「英語はネイティブ並みでしょう?」という周囲の誤解とプレッシャーゆえに、英語の勉強から遠ざかった過去あり。中途半端な英語力にコンプレックスを感じ、大人になってから再勉強。英検1級。ケンブリッジ英検CAE。TOEIC910点。さらに英語指導者(TEFL)や児童英語指導者(TEYL)の資格を持つ。プロフィールの詳細はこちら

目次

バイリンガル教育とは?

2つの言語を使いこなす人材を育てることを「バイリンガル教育」と言います。

アメリカやカナダ、ヨーロッパなど移民の多い国では、学校の教育システムにバイリンガル教育が組み込まれているところもあるのです。

また公用語が複数あるスイスやベルギーといった国でも、相互の文化理解を促す目的もあり、バイリンガル教育を行っています。

日本ではイマージョン教育を活用したバイリンガル教育が広まってきています。

日本でも注目されているカナダの「イマージョン教育」

最近「イマージョン教育」という言葉をよく聞きませんか?

イマージョン教育とは「immersion=浸す」という言葉のとおり、習得を目指す「目標言語」にどっぷりと浸る教育方法を指しています。

つまり目標言語が英語であれば、一切の日本語を用いずオール・イングリッシュの環境で英語を身につける。さらには英語を用いて、他教科(多くは理科、美術、音楽など非言語エリア)を学ぶという教育システムです。

元々はフランス語系住民が多くいるカナダ・ケベック州で導入されたシステムですが、現在では日本でも注目され始めイマージョン教育を掲げる学校も首都圏を中心に増加傾向にあります。

日本人はバイリンガルの定義が厳しい

2つの言語を使いこなすのがバイリンガルですが、日本人はバイリンガルの定義が厳しめだと言われています。

母語である日本語とほぼ同等に扱えて、初めて「バイリンガル」と言えるという考えです。

しかし私自身がイギリスで生活していた際に肌で感じたのは、「バイリンガル」という言葉はもう少しハードルが低いことでした。

母語以外の言語で簡単な会話ができれば、充分「バイリンガル」と呼ばれます。

「他言語を母語と同等に扱えるか」ではなく「多言語で意思疎通ができるか」という点を重視しているのです。

Lin

Lin バイリンガルを目指すのであれば、どの状態のバイリンガルを目標とするのか。自分なりに考えてみることも必要でしょう。

参照)https://bilingualscience.com/

子供をバイリンガルに育てる方法

では実際に子供をどのように育てればバイリンガルになるのでしょうか。

まず子供をバイリンガルに育てる決意をした場合は、以下の3点を明らかにする必要があります。

バイリンガル教育の前に決めること

- 家庭内の共通語

- 学校での使用言語

- 将来的に優先させたい言語

ここが揺らぐと子供が混乱しますし、最悪の場合どの言語も中途半端で使い物にならなくなります。

子供の成長や家族の状況に応じて軌道修正は必要ですが、短期間で変更したり迷走したりすることは避けましょう。

それでは実際に、家庭でのバイリンガル教育の方法をみていきます。

国際結婚でハーフの子供にバイリンガル教育を行う方法

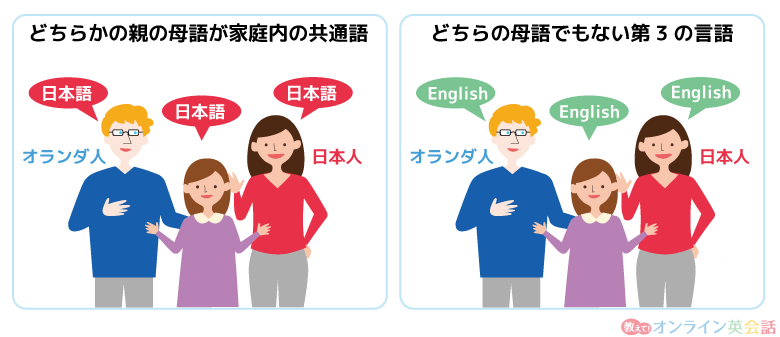

国際結婚の場合、両親の母語が異なるケースがほとんどです。

その場合、どちらかの親の母語を家庭内の共通語とするのか、それともどちらの母語でもない第3の言語を共通語とするのか、の2パターンにわかれます。

私の友人の例を紹介しましょう。友人は後者のパターン(どちらの母語でもない第3の言語を共通語とする)でした。

夫がオランダ人、妻である友人はスペイン人、3人の子供は蘭西ハーフ、住んでいるのはイギリス、家庭内の共通語と子供の学校での使用言語は英語という環境にありました。

友人の家庭の教育方針

- 家庭内の共通語=英語

- 学校での使用言語=英語

- 将来的に優先させたい言語=英語・スペイン語

夫の母語であるオランダ語は、子供達は日常会話が少し理解できる程度で、ほとんど習得していません。

一度その理由を聞いたことがありますが、答えは明確で「オランダ語は話者数の少ないマイナー言語なので、話せても将来メリットがない」「オランダ人のほとんどが英語を話せるので、わざわざこちらがオランダ語を話す必要がない」とのことでした。

一方友人の母語であるスペイン語は、子供達も非常に堪能でした。

それもそのはず、友人は子供達を叱りつけるときは決まって早口なスペイン語をまくしたてていたのです。おかげで私もずいぶんスペイン語には耳が慣れました。

スペイン語は話者数5億人を超える世界でもメジャーな言語なので、子供達には将来的にも身につけさせたいと友人は考えていたようです。

学校で使う言語を最優先にする

未就学期は母親の母語であるスペイン語が優勢だったようですが、小学校に入り平日5時間以上を学校で過ごすようになると家庭内の会話も英語になっていきます。

学校で使う言葉の習得は学業成績に直結するため、友人は宿題のサポート等は徹底して英語でしていました。

第二言語(スペイン語)しか話せない人と会話をする

友人は自分の母親、つまり子供達の祖母と定期的にスカイプ通話をしていました。

祖母は英語を話さないため、意思疎通を図るには子供達がスペイン語を駆使するほかなかったようです。

「おばあちゃんには英語は通じない」「スペイン語でなんとか伝えなければ」と子供達が追い込まれる環境を意図的に用意していたのです。

英語を母語とする人は、実は言葉が通じなくて困る経験がほとんどありません。

自分以外の相手が英語を話してくれるからです。これは私たち日本人のようなマイナー言語の話者からするとうらやましい限りですが、外国語習得に関していえば弊害となります。

なぜなら大変な思いをしてまで不慣れな外国語を駆使する必要がないからです。必要がないことに人間は必死にはなりません。

友人はそれを知っていたため、あえてスペイン語しか話せない祖母との会話の機会を定期的に持っていたのです。

友人の目論見通り、子供達は祖母となんとかして意思疎通を図ろうと必死にスペイン語を駆使してコミュニケーションを図り、結果的にスペイン語能力の向上につなげていました。

中学校で外国語として第二言語(スペイン語)選択

イギリスの学校では中学校に進学すると外国語が必修になります。

日本では中学の外国語科目といえば英語が主流ですが、イギリスの場合はフランス語、ドイツ語、スペイン語などから選択できます。

友人の子供達は当然スペイン語を履修し、成績も優秀でした。家庭内の会話中心に身につけたスペイン語を、あらためて教科として学ぶことでより確かなものにしていったのです。

自意識も高まる年齢でもあり、「スペイン語が成績優秀」という事実が本人の自信につながったことでスペイン語学習にもより前向きになったようです。

Lin

Lin 今回はスペイン人の友人のお話を例に挙げさせていただいたので、ちょっとイメージしづらかったかもしれないですが、言語が違っても根本的なところは同じです。「最優先する言語を決める」「第二言語を身につける機会を意図的に用意する」というところが重要なポイントと言えます。

日本在住かつ両親が日本人の場合のバイリンガル教育の方法

日本在住で両親が日本人のケースでバイリンガル教育を行う場合、学齢期以降の学校選択がひとつの鍵になります。

インターナショナルスクールなど日本語以外の言語で学校生活を送るのか、それとも一般的な公立小学校で過ごすのか、によって家庭での過ごし方も大きく変わります。

優先される言語はこのようになるでしょう。

| インターナショナルスクール等の場合 | 公立小学校等の場合 |

|---|---|

| 1. 家庭内の共通語=日本語 2. 学校での使用言語=英語 |

1. 家庭内の共通語=日本語 2. 学校での使用言語=日本語 |

それでは、それぞれの状況でのバイリンガル教育方法をみてみましょう。

インターの場合は第一言語を何語にするのか明確にする

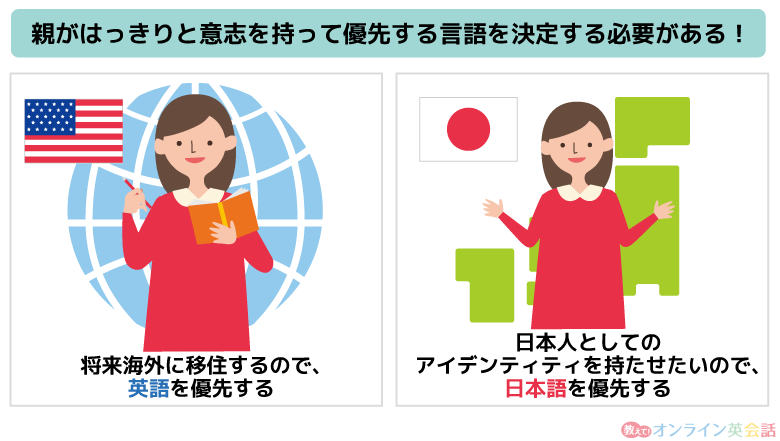

日本在住で、日本人両親の家庭でインターナショナルスクール等を選択した場合、もっとも重要なのが「将来的に優先させたい言語」です。

現在は日本に暮らす日本人家族でも、将来的には英語圏に永住予定があるご家庭もありますよね。この場合、将来的に優先させたい言語は必然的に英語になるでしょう。

しかし日本人としてのアイデンティティを持たせ、日本人として将来も生活していくのであれば将来的に優先させたい言語は日本語になります。

思考の根幹を支える母語の確立は、何においても優先されます。

ですから、何語に主軸を置くのかを「なんとなく」ではなく、親がはっきりと意志を持って決定する必要があるのです。

基本的に家庭内で話す言葉は、両親の母語であることがベストです。というのも子供は一番身近な大人である両親との会話で言葉を学んでいきます。

極端な例ですが、両親がカタコトの幼児レベルの外国語で話しかけるのと、豊かな表現を駆使した母語での会話とでは、どちらが子供の言語能力の発達に良い影響があるかは言うまでもないでしょう。

非インターの場合は第二言語の大量インプットを行う

一方、日本人家族が国内にいながらにしてバイリンガル教育をする際の課題となるのが、絶対的なインプット量の不足です。

目から耳から自然に入ってくる言語のほとんどが日本語の環境で、多言語を定着させるのは容易ではありません。年齢に応じた大量インプットを意識的に行う必要があります。

インプットのポイントとなるのは以下の点です。

年齢ごとのインプットのポイント

- 未就学期(~5歳):第二言語の歌、絵本、動画、語りかけ

- 低学齢期(6歳~):自力での多読、音読

- 高学齢期(12歳~):第二言語の文法的理解

海外在住で現地校に通い、現地の子供と同じように現地語を操っていた子供でも、日本に帰国して半年も経つと、日本語以外の言語で話すことや書くことに不自由を覚えるようになります。

このとき親は慌てて「話す練習」「書く練習」をさせがちです。

しかしこれは話す・書くというアウトプットが不足しているのではなく、聞く・読むというインプットが枯渇したために、出るもの=アウトプットに支障がでているに過ぎません。

言語の維持・向上には年齢、そして子供の興味関心に合わせたインプットを継続的に行う必要があります。特に「読む」ことは重要です。なぜなら確かな語彙力、表現力を効率的に身につけられる手段だからです。

モチベーションを持続させる

日本で暮らす限り、日本語ができれば生活は成り立ちます。また両親が日本人であれば家庭内の会話も日本語のケースがほとんどでしょう。

そうなると子供はいずれ「なぜ自分は第二言語を学ぶ必要があるのか」という疑問を遅かれ早かれ、持つようになります。

子供、というより人間は楽な方向に流れるものです。もちろん私もそうです。

毎日無意識のうちに触れている日本語と、意識的に触れなければまったく接点のない言語とどちらが子供にとって楽かは明らかでしょう。

第二言語でコミュニケーションを取る場を定期的に用意する、親も積極的に勉強する姿を見せる、など学習のモチベーションを維持することは重要です。

第二言語を使う機会を増やす方法

言葉は使うことで生きます。第二言語を習得していくのであれば、ただインプットするだけでなく、アウトプットの場も必要です。

なかなかネイティブスピーカーと接する機会がない、というような場合でもオンラインレッスンを利用すれば自宅にいながら、練習ができるのでおすすめです。

また親子留学や海外赴任帯同中などで海外在住の場合でも、英会話であればQQキッズやネイティブキャンプなど、24時間レッスンを提供するところを選ぶことで日本との時差を気にせず利用できます。

おすすめのオンライン英会話を紹介するので、「どこがいいかわからない」という方は、ぜひ一度体験レッスンを受講させてみてください。

無料で体験できるオンライン英会話ばかりなので、気軽にお試しいただけますよ。

QQ キッズ

QQ キッズは、3歳から12歳の子供を対象としたオンライン英会話です。

拠点はフィリピンのセブ島にあり、講師全員を正社員として雇用しているのが他のオンライン英会話と異なるところです。

さらに講師には英語教育の国際資格であるTESOLの取得を義務付けています。ですから、講師の質において心配することはないでしょう。

多くのオンライン英会話は、講師が自宅からレッスンをすることも多く、ネットワークが不安定なこともありますが、QQキッズは専用のオフィスからレッスンを行うため快適にレッスンが受講できます。

料金プランは1ヶ月あたりの回数制ですから、お子さんが受講できる回数に合わせてコースが選べて、無駄なく利用できます。

QQ キッズの基本情報

| 対象年齢 | 3~12歳(13歳以上はQQ Englishが対象) |

|---|---|

| 料金プラン | 月額2,980円(月4回レッスン200ポイント) 月額5,480円(月8回レッスン400ポイント) 月額8,480円(月16回レッスン800ポイント) 月額12,980円(月30回レッスン1,500ポイント) |

| 親子・兄弟での受講 | 家族間でポイントシェアできるが、料金プランの共有は不可※1 |

| レッスン時間帯 | 0:00~24:00 |

| 1レッスンあたりの受講時間 | 25分 |

| レッスンの予約 | 要予約 ・講師レベルで予約ポイント数が変わる(50・75・100ポイント) ・事前予約は1日3レッスンまで可、当日予約は無制限 ・2週間先まで予約可 |

| レッスンシステム | 独自レッスンシステム ※レッスン動画の自動録画機能あり |

| 教材 | 子供向け、フォニックス(Smart Kids Starter)、英検5級対策、英検2次試験対策3級~準1級、TOEIC、カランメソッド、日常英会話など一部を除き無料 |

| 講師 | フィリピン人講師1,300人以上 全員TESOL取得義務あり、正社員として採用 |

| その他サービス | ・離れていてもレッスンが見守れる「レッスン見学」の機能あり ・日本人スタッフによる無料サポートあり |

| 注意点 | ・カラン教材はリーディングパートで購入が必要な場合もある ・フォニックス(Smart Kids Starter)の教材は有料 |

| 体験レッスン | 25分2回レッスンが無料(日本人サポート付き) |

| 口コミ・体験レビュー | 小2の子供がQQキッズの英会話レッスンを体験してみた |

※ 料金はすべて税込みです。

※1 家族それぞれで料金プランに申し込むことが必要です。

Lin

Lin ちなみにQQEnglishではセブ島留学を受け入れており、子供は6歳以上(未就学児を除く)から受け入れ可能とのこと。QQEnglishは日程の対応が柔軟で、最短1日から留学できます。英語力を身につけるには、やはり英語の環境に身を置くのが一番ですから、長期休暇を利用して親子留学を検討してもいいかもしれませんね。

QQ kidsに新規入会すると、期間限定で初月料金999円でご利用できます。(全プラン対象)

キャンペーン期間:2025年7月1日(火)~7月31日(木)まで

ネイティブキャンプ

16,000以上の豊富なコンテンツと、回数無制限が人気のネイティブキャンプは、子供向けの教材が充実しています。

またフリートークも可能なので、子供のスピーキング力キープのため、定期的に自由な英会話をさせることもできます。

回数無制限ですから、曜日ごとにやる内容を決めてもいいかもしれませんね。

ご家族のだれか1人がネイティブキャンプのプレミアムプランに加入していると、残りの家族は全員ファミリープランに加入でき、月額1,980円でネイティブキャンプが利用できます。

家族みんなで英語のスキルを磨きたいご家庭に、ピッタリのオンライン英会話です。

ネイティブキャンプの基本情報

| 対象年齢 | 3歳~大人 |

|---|---|

| 料金プラン | プレミアムプラン月額7,480円(回数無制限/年間割引オプションで6,480円) ライトプラン(月8回目安)月額5,450円 ファミリープラン(家族二人目対象)月額1,980円 ※ネイティブ講師の予約が必要な場合は、1レッスン500コイン(約1,000円)かかる ※ネイティブ受け放題オプション+9,800円もあり※2 |

| 親子・兄弟での受講 | 料金プランをシェアすることは不可※1 家族2人目がファミリープランに申し込みは可 |

| レッスン時間帯 | 0:00~24:00 |

| 1レッスンあたりの受講時間 | 5~25分 |

| レッスンの予約 | 予約なし/予約ありのどちらでも受講可 |

| レッスンシステム | 独自レッスンシステム |

| 教材 | 子供向け、カランメソッド、フォニックス(Let’s Go Phonics)ei英検二次試験対策3~準1級、TOEIC、日常英会話、ビジネスなど 一部を除きすべて無料 ・カランメソッドの教材もタブレットとスマホでは無料 ・フォニックス教材(Let’s Go Phonics)も無料 ・中学生向け教材「SIDE by SIDE」も無料 |

| 講師 | 世界120か国以上の講師約12,000人以上 ネイティブ・日本人講師も在籍 |

| その他サービス | ・無料の自学自習ツールあり「読むコンテンツ/聞くコンテンツ」 ・毎月1回日本人スタッフによるカウンセリングが無料 |

| 注意点 | ・レッスンを予約したい場合はコインの追加購入が必要 ・カランメソッドはコインを追加購入して予約が必要 ・ネイティブ講師はコインを追加購入して予約するか、オプションプランに申込が必要 |

| 体験レッスン | 7日間無料トライアル(レッスン回数無制限) |

| 口コミ・体験レビュー | ネイティブキャンプの子供向けレッスンが保護者に評判な理由 |

※ 料金はすべて税込みです。

※1 家族それぞれ料金プランに申し込むことが必要です。

※2 ネイティブ講師との今すぐレッスンが可能になるオプションです。(カランメソッドと英検を除く。予約する場合は一部ネイティブ講師を除いて割引価格で利用できます。)

Lin

Lin 「ネイティブキャンプ」という名前ですが、講師の国籍は様々です。「ネイティブ講師がいい!」という方も多いですが、実際に話をする相手が必ずしもネイティブの人とは限らないですよね。ですから、ある程度発音を身につけたら、あえていろいろな国の人と話す機会をつくるのも良いでしょう。

Amazonギフト券5,000円分をプレゼント!

キャンペーン期間:7月31日(木)まで

プレゼント対象:キャンペーン期間中に新規登録、無料トライアル終了後プレミアムプランに移行された方

スマートキッズイングリッシュ

お子さんの現在の英語力が比較的高いようであれば、帰国子女向けのオンライン英会話、スマートキッズイングリッシュをおすすめします。

スマートキッズイングリッシュは、国内・海外のプレスクールに通っていたお子さんや、海外の現地校に通っていたお子さんでもしっかりと英語が学べるカリキュラムが整っています。

そんなスマートキッズイングリッシュは、一人ひとりの目標達成のために担任講師がしっかりと学習サポートをするスクールです。

小学生の場合は全員英検2級の合格を目標にし、中学生、高校生になると受験や留学といった一人ひとり異なった目標に合わせて、個別指導を行います。

アドバンスコースでは、エッセイの添削指導を行うといった、他の子供向けオンライン英会話にはない上級向けの指導を受けることも可能。

受講する曜日と時間は固定制なので、英語学習の習慣づけにもなるでしょう。

スマートキッズイングリッシュの基本情報

| 対象年齢 | 小学生~高校生 |

|---|---|

| 料金プラン | ■オンラインレッスン授業料(月額) ・月4回 26,400円 ・月8回 51,480円 ・月12回 76,560円 ■入会金 11,000円 ■教材費(月額) 1,650円 ※スタンダードコースのみ ■スマキッズ会費(月額) 1,100円 ■オプション(要問合せ) ・コーチング ・英検対策 |

| 親子・兄弟での受講 | 不可 |

| レッスン時間帯 | 要相談 |

| 1レッスンあたりの受講時間 | 50分 |

| レッスンの予約 | 曜日・時間固定 |

| レッスンシステム | Zoom |

| 教材 | 帰国子女向けデジタルコンテンツやテキスト教材、英検、TOEFL、IELTS、フォニックス |

| 講師 | ネイティブ講師、バイリンガル講師 |

| その他サービス | ・入会特典としてレッスン1回無料 ・毎回レッスン後にレポートが送られてくる |

| 注意点 | 英検対策はオプションコースなので、英語対策のみの受講は不可 |

| 体験レッスン | 30分のレッスン1回無料 |

※ 料金はすべて税込みです。

Lin

Lin 帰国子女向け、上級者向けのカリキュラムが充実したオンライン英会話は多くありません。学校の英語の授業がつまらないと感じるほどの英語力をすでに持っているのであれば、スマートキッズイングリッシュのオンラインレッスンを検討してみてはいかがでしょうか。

上記以外にも子供向けのオンライン英会話はたくさんあります。「子供・小学生におすすめオンライン英会話」でさらに詳しく紹介しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

バイリンガル教育の失敗を防ぐコツ

居住国や両親の母語などは各家庭によって異なるため、バイリンガル教育の仕方はどこか「手探り」な面があります。

「こうすればどの家庭でも必ずバイリンガル教育は成功する」という決まったメソッドはなく、各々の事情に合わせてカスタマイズすることが必要です。

ただ「必ず成功する秘策」はありませんが、「失敗を防ぐコツ」はあります。ここでは3つのコツを紹介します。

第一言語を明確にする

「日本在住・両親が日本人のバイリンガル教育方法」の項でも書きましたが、バイリンガル育児においてもっとも大切なのは第一言語を明確にすることです。

第一言語、すなわち母語が揺らぐことは長い目で見て子供の言語能力、ひいては思考力に必ず影響がでます。

逆に言えば、母語さえ確立していれば本人の努力次第でいかようにも語学力は伸ばすことができるのです。

子供は往々にして「学校で使う言葉」に流されます。友達とコミュニケーションを図り、一日の大半を過ごす学校生活で用いるのですから当然のことです。

学校生活で使う言語と、第一言語が合致していれば問題は少ないでしょう。苦労するのが、合致しない場合です。

海外在住の日本人家族のほとんどがこの問題と直面します。

現地校に通うようになり、現地語を流暢に操る我が子に初めのうちは目を細めているのですが、あるとき「ドキリ」とするのです。

日本語の教科書を読ませてみると、たどたどしくしか発音できない。

算数の文章題の意味が理解できない。漢字が読めない、書けない。

海外永住組であれば、日本語能力もそこまで高いものは求めないでしょう。しかし数年以内に日本に帰国する駐在組にとっては死活問題です。

「このままでは帰国したときに学校についていけない」と多くの親が焦ります。(私も大いに焦りました……。)

海外生活中は現地の生活に慣れることが優先され、日本語能力の維持まで気が回りにくいでしょう。

しかし長い目で見て第一言語は何語なのか、という視点を親が忘れずに持ち続けることはとても大切です。

日本国内で、日本人の両親の元でインターナショナルスクール等に通わせる場合も同じです。

子供はすぐに「学校で使う言葉」を楽に感じ始めます。「子供が英語の方が楽だと言って日本語を嫌がる」状態はバイリンガル教育を行う場合、危険信号です。

2言語を使いこなせるようになるためには、まずは第一言語である母語を何語にするのか明確にすること。そしてその意識を親がはっきりと持ち続けることが大切です。

バイリンガルを押しつけない

「2つの言語を操れるバイリンガルに」と願うのは子供自身よりも、親の場合が圧倒的に多いでしょう。親の願いの「押しつけ」になっていないか、気をつける必要があります。

というのも、結果的に子供が「もう嫌だ」と投げ出す可能性があるからです。最悪の場合、親子関係にヒビが入りかねません。

私も失敗したことがあります。日本に本帰国したころ「娘の英語力を落としたくない」と夫が「週末はパパと英語で話そう」と言い出したのです(夫は日本人です)。

初めのころは面白がっていた娘ですが、次第に「なんでパパと英語で話さなきゃいけないの」「なんで日本にいるのに英語で話さなきゃいけないの」と不満爆発。

最終的には涙ながらに「英語をプッシュされるのは嫌なの」と訴えてきました。

娘の涙のわけは「英語が嫌だって言ったらパパとママが傷つくと思った」と後に知り、親の願いの押しつけを大いに反省したものです。

子供には子供の意志があります。どれほど幼くてもその意志は尊重されるべきで、親であっても押しつけることはしてはならないのだと思い知りました。

とはいえ、先を見通して子供を導くのは親の役目です。ときには子供がやりたくないことであっても、将来のために必要とあればやらせなければならないことはありますよね。

このときは夫と娘の3人で話し合い「英語は大人になって必ず必要になるから、勉強し続けなければいけない」ということを納得させました。ただやり方は変えました。

娘の意向を聞きながら、成長に合わせながら、本人の納得がいく形で英語の勉強を今も続けています。

言語習得の進捗に一喜一憂しない

大人が言語を習得する際は、すでに第一言語が確立している状態で第二言語のインプットを始めるので、常に第一言語が優勢です。逆転することはありません。

しかし子供の場合、言語能力そのものが発展途上のため、この時期に複数言語の環境に置かれることで、第一言語と第二言語のバランスが崩れることがあります。

一時的に第二言語の方が第一言語よりも優勢になるのです。

2歳で渡英した娘のケースで言うと、数字を100まで数えられるようになったのは英語が先でした。同じ時期、日本語では20までがやっとの状態です。

当時の私は「日本語でも100まで言えるようにしなければ」と慌てましたが、これは杞憂でした。

数週間のタイムラグはあったものの、すぐに日本語でも同じことができるようになったのです。数の概念を理解したのは英語が先で、あとから日本語が追いついてきた形です。

言語能力だけでなく、思考力も発展途上の子供はそのときそのときで、自分にとって都合の良い言語、身近な言語で物事を理解しようとします。

娘の場合は数の概念を理解するには英語が身近だったのです。

そして一度その概念が理解できれば、日本語でも同じことを言えるようになる。ただしそこには多少のタイムラグが生じるのです。

Lin

Lin 親は2つの言語のうち「どちらが習得が遅い・早い」「どちらが今は優勢」という現実は把握しつつも、過度に一喜一憂せずに見守る鷹揚さもバイリンガル育児を成功させるためには必要なことでしょう。

バイリンガル教育のメリット

家庭でバイリンガル育児をするメリットは何でしょうか。私は大きく分けて2つあると感じています。

視野を広く持つことができる

日本語だけの世界にいると、当然ながら日本語で得られる情報に偏ります。別の言語を理解できれば、その言語で得られる情報にも触れることができます。

常に異なる視点からものごとをみることが、自然にできるようになるでしょう。

また言語には必ずその文化的背景が存在します。自分の母語の文化を理解することは当然として、多言語の文化を理解することで、他者との相互理解が自然と深まります。

将来の選択肢が広がる

バイリンガルでさえあれば幸せな人生が歩める、わけではありません。しかし将来の選択肢が広がるのは事実です。

進学の際、日本国内だけでなく国外も選択肢に入るでしょう。仕事をするにしても国内だけの市場を見ているのと、国外に目を向けるのとでは規模の大きさも変わるでしょう。

「それしか選べない」よりは「たくさんのなかから本当に自分に合った道を選べる」状態に子供を近づけることができる。それが子供をバイリンガルに育てるメリットと言えます。

バイリンガル教育のデメリット

バイリンガル育児は良いことばかりではありません。デメリットとも言えるマイナス面があることも事実です。

バイリンガルの子供は言葉の発達が遅い

程度の差はありますが、バイリンガルの子供が必ず直面する問題のひとつにセミリンガル化があります。

セミリンガルとは、複数の言語を理解はできるものの、どの言語の運用能力も中途半端な状態を指しています。

子供は知らない言葉に出会うと「○○って何?」と身近な大人に聞いてきますよね。例えば「りんごって何?」と聞いてきたとします。

モノリンガル環境であれば、りんごとは木になる果実で、甘酸っぱく、生でも加熱しても食べられて、パイやケーキにもできる、といった情報を大人は伝えるでしょう。こうして子供は語彙や知識を増やしていきます。

しかしバイリンガル環境にあるとやりがちなのが「appleのことだよ」と対訳を教えることで済ませてしまうのです。私も実によくやった失敗です。

これでは子供の言語能力は伸びません。

「バイリンガルの子供は言葉の発達が遅い」といわれる所以は、ここにあると私は考えています。

Lin

Lin とはいえしかるべき年齢までに母語が確立していれば、成長と共に本人の努力次第で補える問題なので、親が過度に心配する必要はないとも感じています。

親も子供も時間的・金銭的負担が大きい

複数言語の習得は容易ではありません。それは吸収力の高い子供であっても同じです。

私自身が小学生の時はアメリカの現地校に通っていました。学校の授業や友人とのコミュニケーションは英語です。

学年が上がればテストやレポートなどに取り組むことも増え、英語ネイティブではない自分は、クラスメートと比べると予習にも時間がかかっていました。

一方で帰国後の学校生活に困らないためには、相応の国語力も維持しなければなりません。

現地校が休みの土曜日に日本語補習校に通い、日本の教科書を使った国語・算数・社会の授業を夕方まで受けるのです。

しかし補習校の授業レベルはあくまで「日本語を維持する」という最低限のライン。帰国後に日本の学校の授業についていくには不十分と考える多くの家庭が、通信教育や個別指導塾に通わせるなどの日本語対策をしていました。

平日は現地校の宿題、週末は日本語補習校や塾の宿題、それぞれをこなさなければならず「現地校だけ通えば良い現地の子」「全日制の日本人学校だけに通えば良い日本人の子」をうらやましく思うことも、実はありました。

親にしてみても、二言語習得のサポートは大変だったと思います。宿題のフォロー、学校の送り迎え、PTA活動、教材費、すべてが2倍の負担になり、しかも我が家は3人兄弟。

それでも「家族で決めたこと」として一貫してサポートしてくれたことに感謝しています。

Lin

Lin バイリンガル育児は家族全員の協力が不可欠と言えるでしょう。もっと深くバイリンガル教育について理解しておきたいという方は、次におすすめの本や参考になるブログを紹介するので、ぜひご活用いただければと思います。

バイリンガル教育の方法がわかる本

バイリンガル育児についてもっとしっかり学びたい方向けに、おすすめの本を2冊紹介します。

完全改訂版 バイリンガル教育の方法

「完全改訂版 バイリンガル教育の方法」は、「バイリンガル教育とは何か」という本質を理解したい方におすすめの本です。

2言語、もしくはそれ以上の言語環境にある子供がどのように成長するか、第一言語とそれ以外のバランスをどのようにとれば良いのか、などバイリンガル教育をするにあたり知っておきたいことが論文や研究データを元に解説されています。

著者はバイリンガル教育の先進国、カナダの大学で教育学を専門とする研究者ですが、自身の子育て経験談も交えて説明されているので、内容がより身近に感じられるでしょう。

| 書籍名 | 完全改訂版 バイリンガル教育の方法 |

|---|---|

| 定価(税込) | 2,970円 |

| 出版社 | アルク選書 |

| 発売日 | 2016年1月28日 |

| 著者 | 中島和子 |

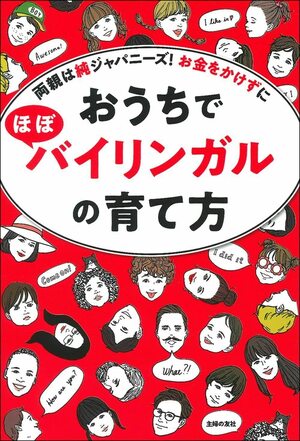

おうちでほぼバイリンガルの育て方

「おうちでほぼバイリンガルの育て方」は、日本在住、日本人家族でも子供を日英バイリンガルに育てた4人の親による経験談をまとめた本です。

「バイリンガルを育てるために、家庭でできることを色々試してみたい!」と思う方にはヒントがあるかもしれません。

この本を読めば、4人ともに長い年月、並外れた熱量でバイリンガル育児に取り組まれたことがよくわかります。

| 書籍名 | おうちでほぼバイリンガルの育て方 |

|---|---|

| 定価(税込) | 1,934円 |

| 出版社 | アルク選書 |

| 発売日 | 主婦の友社 |

| 著者 | 中島和子 |

バイリンガル教育の人気ブログ・You Tube

すでにお伝えしましたが、バイリンガル子育ては各家庭で微妙に異なります。

ですから、よその家庭で成功したことを、そのまま自分の子供にあてはめても上手くいくとは限りません。しかし、よその家庭の試行錯誤の様子を知ることは、自分たちなりのやり方を探っていくヒントになるでしょう。

ここではバイリンガル子育ての人気ブログとYou Tubeチャンネルをご紹介します。

バイリンガル子育ての日常をつづったブログ

おすすめのブログは、Castleさんの「10年で日米中3か国4都市生活 ~~バイリンガルを目指す転勤族の記録~~」というブログです。

海外生活をする転勤族の家族で、いかにして日本語を維持しつつ現地の生活になじんでいくか、という生活をつづっているブログとなっています。個人的に共感することが多い内容です。

まだお子さんは小さいですが、いずれ本帰国をした際、日本での生活をしながら英語力をどう維持していくのか個人的には興味があります。

バイリンガル育児で活用したいYou Tube

バイリンガル育児では年齢に応じた第二言語のインプットが不可欠です。活用したいYou Tubeチャンネルをご紹介します。

【低年齢向け】CBeebies

「CBeebies」は、イギリス公共放送BBCの子供番組チャンネルです。

未就学児を主な対象としていますが、フォニックスや数の概念などを身につけるには日本の小学生にも充分役立つと思います。

【高学年・大人向け】Khan Academy

小学校低学年を対象とした学習アプリKhan Academy Kidsを運営している、教育系非営利団体カーンアカデミーのYou Tubeチャンネルです。

このチャンネルは、中高生・大人向けのコンテンツがメイン。Math, Science, Biology, Chemistryなど理系科目を中心とした動画が多いので、理科系に関心の高い子供には特におすすめです。

歴史やアートに関心がある子供にはArts and Humanitiesをおすすめします。アメリカ史、アメリカ文学が中心ですが、とてもわかりやすく解説されています。

バイリンガル教育に関連するよくある質問

子供のバイリンガル教育は何歳から始めればいい?

私は何歳からでも大丈夫だと考えています。

幼児期であればアニメや歌を外国語のものにしてみる。その程度のことでも充分バイリンガル教育と言えるのではないでしょうか。

ただバイリンガル教育は決して幼児期だけで終えられるものではありません。

「何歳から始める」ということよりも「何歳まで続けられるか」ということのほうが重要でしょう。

英語教育を始める年齢については、「英語教育はいつから始めるのが良い?」の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

言葉を話せない赤ちゃんへのバイリンガル教育は効果がある?

外国語を、耳障りなノイズではなく自然な音としてインプットしてあげられるので、赤ちゃんにもバイリンガル教育は効果があると考えます。

ただ「英語の歌をかけ流していれば、自然と英語を話し始める」ということはないと思っていた方が良いでしょう。

まずはたくさん日本語で話しかけて。「ママやパパとお話しするのは楽しいな」と赤ちゃんに思わせてあげることが大切です。

トリリンガルとバイリンガルの違いは?

トリリンガルは3言語、バイリンガルは2言語を使いこなす人を指します。

ちなみに1言語のみの場合はモノリンガル。一般的には3言語以上話す場合はマルチリンガルと呼ぶことが多いでしょう。

特にヨーロッパの言葉は語源が同じであったり、お互いに姻戚関係があったりと関わりが強いので、トリリンガルもしくはそれ以上の人も普通にたくさんいますよね。

イタリア語・フランス語・スペイン語やスウェーデン語・デンマーク語・ノルウェー語など、似た言語をまとめて習得している人が多い印象があります。

【まとめ】バイリンガル教育は焦らずじっくり自分たちなりのやり方を見つけよう

この記事では「バイリンガル教育とは何か」について考えながら、家庭でのバイリンガル育児の方法やコツなどをお伝えしてきました。

子供を育てるのには途方もない時間と労力がいりますよね。言葉を身につけるのも同じです。

そして子育てに、万人に当てはまる「正解」がないのと同じように、言語習得も「このやり方をすれば誰でも必ず短時間で習得できる」という秘策は、残念ながらありません。

家庭ごとに、子供ごとに、試行錯誤を繰り返して自分たちなりのやり方を探していくことが必要です。

焦らずじっくり、バイリンガル育児に取り組んでいきましょう。